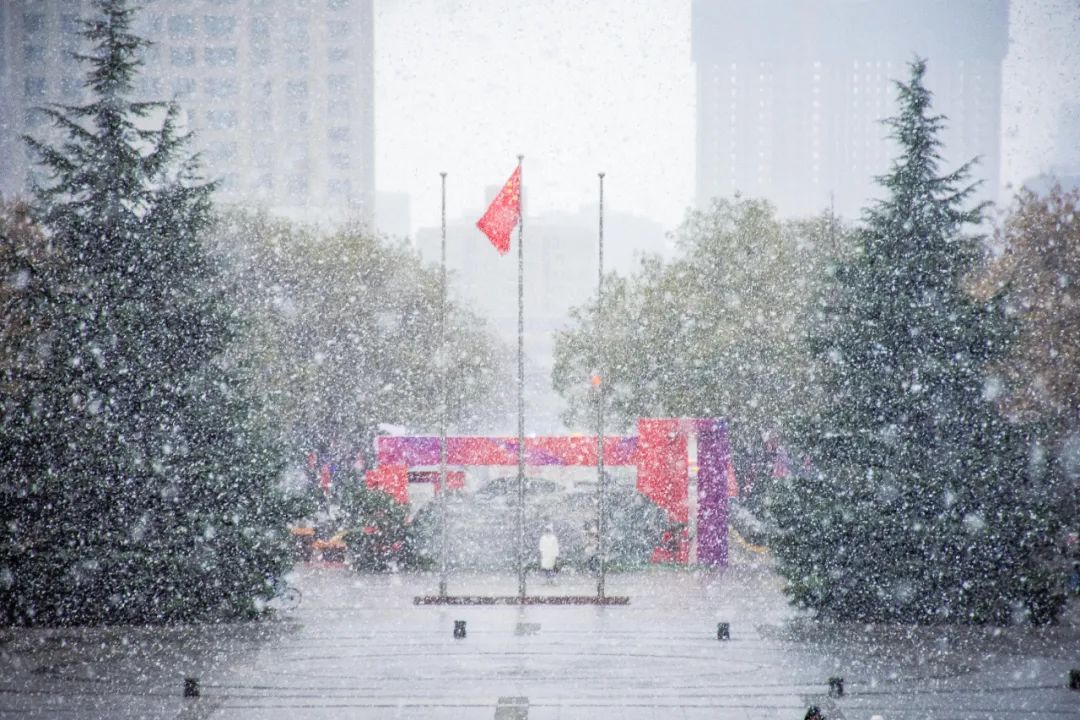

贺秋:初雪那天的旗杆

贺秋:2025-12-24 来源:原创

评论:(0) 阅读:(74)

铃声又响了,隐约传来。该回去了。

雪是在午休时开始下的。起初只是零星的、试探性的雪沫,落在窗台上即刻化成了深色的圆点。待到下午第一节课的铃声响起,外面已是一片纷纷扬扬。教室里的暖气开得很足,窗玻璃上蒙了厚厚一层水汽,将那个正在变白的世界隔在了外面,只剩下模糊晃动的光亮和隐约的簌簌声。

课是听不进去了。思绪总被那无声的飘落牵扯。好不容易捱到下课,我裹紧外套,第一个冲出了教室。我没有去挤热闹的走廊窗户,而是独自跑向了教学楼侧门,那里正对着空旷的操场,视野无遮无拦。

我推开沉重的铁门,一股清冽干爽的寒气扑面而来,带着初雪特有的、微甜的凛冽。雪下得正密,不是鹅毛大雪,是那种细密的、粉状的雪,被风裹挟着,斜斜地、静静地织着天地间的帘幕。操场上已均匀地铺了一层薄白,像刚刚撒上新磨的糖霜,还没有被任何足迹污染。

然后,我看见了它。

操场正中央,那根孤零零的、银白色的金属旗杆。平日,它在蓝天下总显得有些呆板和突兀,像一根巨大的、指向天空的针。但此刻,在漫天飞雪和一片纯净的白色背景中,它变了。

雪花无所不覆。它们附着在旗杆笔直的杆身上,不是均匀的,而是顺着风的流向,在迎风面堆积得更厚一些,形成了一条柔和的、有坡度的白色脊线。在背风面,则露出金属清冷的、暗哑的底色。这使它不再是一根纯粹的直线,而是有了明暗,有了体积,像一根被雪雕琢过的、巨大的、沉默的引信。

杆顶的滑轮和绳索也被雪包裹,臃肿了一圈,像白色的结。没有旗帜。每周一那面鲜红的旗帜升起时,这里是仪式与象征的中心。此刻,旗帜被收起,它卸下了所有符号的重负,回归为一件纯粹的、接受自然雕琢的物体。雪落在它身上,不是装饰,更像是一种覆盖,一种同化,试图将它冰冷的金属本质,也纳入这片柔软的、无差别的白之中。

我站在门廊下,远远地望着。雪花在我和旗杆之间无声地穿梭、坠落。操场上除了我,空无一人。旗杆是这片白色画布上唯一的垂直线条,一个稳固的、孤独的坐标。时间感变得模糊。雪似乎下了很久,又仿佛刚刚开始。旗杆就那么立着,承受着,以一种近乎殉道般的静止。

风时大时小。风大时,杆身上的雪粉被吹起一小股,像它呼出的白色鼻息,随即又消散在更大的飞雪中。风小时,雪花便更从容地降落、堆积,将那白色的脊线勾勒得更加清晰饱满。它连接着灰白的、低垂的天空和洁白的大地,像一个贯通上下的、冷静的通道,又像一根深深扎入这片静谧的、巨大的温度计,测量着雪的厚度与冬的深度。

铃声又响了,隐约传来。该回去了。

我深吸了一口冰凉的、带着雪味的空气,最后看了一眼那根雪中的旗杆。它依旧静默,却似乎比任何时候都更有存在感。在这片被雪统一了的世界里,它没有被消解,反而因其坚定和异质,成为了视觉与精神的支点。

我退回温暖的室内,背后是漫天飞雪。玻璃窗上的水汽更重了,外面的世界完全成了朦胧的光晕。但我知道,在那片纯粹的白色中央,一根银白的金属杆正笔直地立着,它的一半正慢慢变成雪,而雪,正试图将它变成风景的一部分。这场寂静的角力,无人观看,却让我在余下的课里,心头始终萦绕着一种清冽而孤高的宁静。

上一篇:沈不言:无人认领的作业本

下一篇:安宁:失物招领处的纸箱

文章评论

最热评论

资讯更多 >

2016年“年末”征文获奖名单

- 一等奖(2名)王朔、资中筠

- 二等奖 (2名)应连新、向叶平

- 三等奖 (3名)张震 、朱永德、马路

2016年度,文易通宝年度获奖名单

- 文易通宝“突出贡献奖”:

- 刘文敏、杜绍营、韩静、张殿兵

- 文易通宝“文学新秀”称号:

- 高康康、 王梦媛、曾梦情、宋万友

我要投稿 >

我要投稿 > 我要报名 >

我要报名 >