陆隐:音乐课后散场的谱架

陆隐:2025-12-29 来源:原创

评论:(0) 阅读:(71)

走廊里已经亮起了灯。但我心里,却仿佛还塞着那一片金属的冰凉,和那几张在风中试图歌唱的、孤独的纸。那不仅仅是一堆需要收拾的教具,那是一个刚刚熄灭的、微小热情的,具体而微的废墟。

音乐课总在周四下午最后一节。当《欢乐颂》或《雪绒花》的尾音在钢琴的延音踏板中渐渐消散,下课铃便像一位不耐烦的司仪,准时切入。同学们如释重负地合上歌谱,揉着唱得发干的喉咙,椅子腿与地板摩擦出刺耳的声响,人群开始向门口涌动。

我通常是最后几个离开的。需要把借用的《音乐鉴赏》课本还回讲台,有时还会帮老师整理一下散乱的伴奏谱。那天,当我做完这些,教室里已几乎空了。夕阳从西窗泼进来,给一切都镀上一层迟滞的、金红色的光。空气里还悬浮着歌声的余韵、呼吸的水汽,以及钢琴共鸣箱散发的、温热的木头气味。

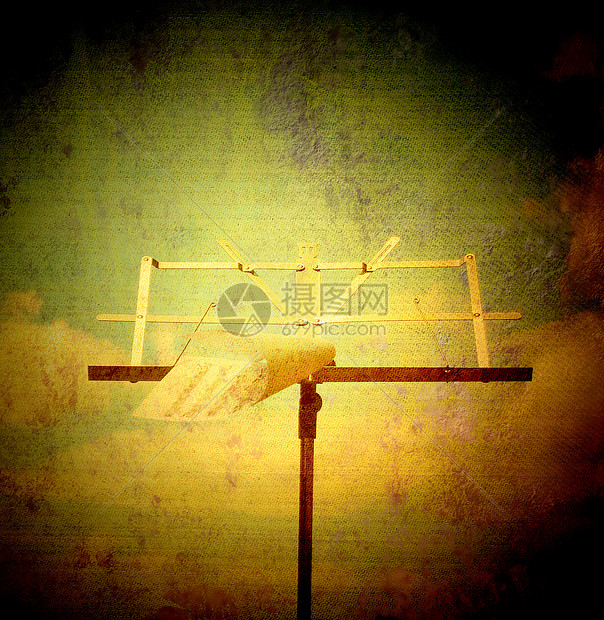

我的目光,落在教室前方,那一排凌乱的谱架上。

金属的谱架,大约有十来个,是上课时给合唱声部摆放谱子用的。此刻,它们东倒西歪,保持着被最后一双手匆忙丢开时的姿态。有的完全合拢,像收起的伞,斜靠在墙角;有的展开一半,黑色的金属支架形成一个尴尬的角度;还有几个顽强地站立着,但托谱的板子歪向一边,仿佛扭伤了脖子。

谱架上,大多数已经空了。但还有两三张忘记被带走的歌谱,软塌塌地挂在托板上。是那首我们刚唱完的《送别》。纸张被夕阳照得半透明,上面的五线谱和歌词清晰可见:“长亭外,古道边,芳草碧连天……” 墨迹在强光下似乎要晕开。一阵从敞开的门吹进来的穿堂风拂过,那几张纸便簌簌地抖动起来,发出极轻微的、干燥的脆响,像在重复那无人再唱的旋律。

我走过去。

教室里静极了,只有那几张纸在风里的呜咽,和我自己的脚步声。我随手扶正了一个歪倒的谱架,金属关节发出“咔”一声轻响,在空旷中格外清晰。我触碰到冰凉的金属管,上面似乎还残留着之前握过它的手的温度,或者,是夕阳晒暖的假象。

这些谱架,几分钟前还是秩序的载体。它们整齐地排列,托举着统一的乐谱,将五十多个分散的声音,视觉上统一到相同的符号系统里,引导着旋律与和声的进行。它们是集体歌唱的骨骼。

而现在,集体解散了。骨骼便散了架,被随意遗弃在原地,恢复为一堆冰冷的、无意义的金属构件。它们承载的“送别”歌声已经飘散,它们自身,却以一种近乎滑稽的、僵硬的姿态,上演着一场无声的、关于散场本身的哑剧。

那张还在风中颤抖的《送别》歌谱,像这个哑剧里一个悲怆而又略带讽刺的注脚。我们刚刚用声音演绎了离别,转眼就用行动实践了另一种离别——对这节课,对这个临时音乐集体的,迅速而彻底的离弃。

夕阳又下沉了一分,光线变得更红、更浓。谱架和它们拖在地上的影子,被拉得更加扭曲、漫长。这景象莫名地攫住了我。我没有立刻离开,而是站在那里,看着这片金色的、凌乱的、由被遗弃的谱架构成的残局。

明天,或者下一节音乐课前,会有人来把它们收好,摆正,等待下一次被使用。但此刻,它们属于“之后”,属于“散场”,属于所有仪式完结后,那一片必然的狼藉与寂静。这种狼藉,甚至比刚才完整的歌唱,更真实地触及了某种核心:所有的聚集都是暂时的,所有的和谐都需要被精心搭建,也都会轻易地瓦解。

风停了,歌谱不再抖动。一切重归静止。

我转身离开,轻轻带上了教室的门。将那片金红色的夕照、歪斜的谱架、和那张无人认领的《送别》,关在了身后。

走廊里已经亮起了灯。但我心里,却仿佛还塞着那一片金属的冰凉,和那几张在风中试图歌唱的、孤独的纸。那不仅仅是一堆需要收拾的教具,那是一个刚刚熄灭的、微小热情的,具体而微的废墟。

上一篇:沈星河:无人观看的公告栏

下一篇:苏和:图书馆的还书箱

文章评论

最热评论

资讯更多 >

2016年“年末”征文获奖名单

- 一等奖(2名)王朔、资中筠

- 二等奖 (2名)应连新、向叶平

- 三等奖 (3名)张震 、朱永德、马路

2016年度,文易通宝年度获奖名单

- 文易通宝“突出贡献奖”:

- 刘文敏、杜绍营、韩静、张殿兵

- 文易通宝“文学新秀”称号:

- 高康康、 王梦媛、曾梦情、宋万友

我要投稿 >

我要投稿 > 我要报名 >

我要报名 >