陆离:散场后的电影放映室

陆离:2025-12-30 来源:原创

评论:(0) 阅读:(79)

我最后看了一眼那块白色的幕布。它依然空着,在昏暗的光线里,像一个巨大的、未完成的句号,或者一个等待被再次填满的、安静的承诺。

校园电影节最后一场,放的是部老黑白片。当字幕缓缓升起,灯光还未大亮,人群便已开始松动,椅子翻动的噼啪声、低声的议论、离座的脚步声混杂着片尾哀婉的音乐,汇成一股退场的潮水。我坐在后排,等这人流的初涌过去。

人都走光了。偌大的阶梯教室忽然变得异常空旷,空气里还残留着人群聚集后的微热,以及爆米花甜腻的余味。顶灯只开了几盏,光线昏暗,勉强勾勒出成排空座椅深蓝色的轮廓,它们沉默地朝向黑暗的前方,像一片退潮后裸露的、整齐的礁石。

我没动,目光投向最前方,那块刚刚还光影流动的白色幕布。

现在,它只是一块巨大的、方形的、空洞的白。投影仪已经关闭,镜头冷却,不再有光束将它激活。在昏暗的顶灯下,幕布呈现出一种哑光的、柔和的白色,像一片凝固的、过于安静的雪原。没有图像,没有故事,没有情感的投射。它空着,以一种近乎疲惫的姿态,悬挂在那里。

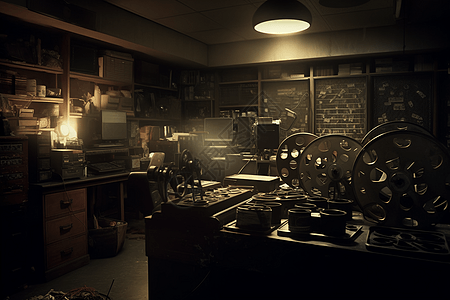

放映机还在,蹲在教室后上方那个小小的玻璃窗口后面,像一个完成了使命的、沉默的瞭望哨。胶片早已走完,卷在另一端的片盘上。空气中似乎还悬浮着刚才光影变幻时,那极其微弱但确实存在的、胶片穿过齿轮和镜头时,机械的、连续的“沙沙”声的幽灵。但现在,只有寂静,一种被放大了的、充满回音的寂静。

我慢慢走下阶梯,走向那块幕布。

走近了,能看到幕布表面并不绝对平整,有些细微的、难以察觉的褶皱,在侧光下形成极淡的阴影。底部边缘,因为反复卷放,有些起毛,颜色也比中间部分稍暗。它就那么垂着,纹丝不动,将刚才两个小时内所有的悲欢离合、悬念冲突,统统吸收、封存,然后归零。

这巨大的空白,比刚才任何一幅画面都更让我感到触动。它像一个被清空的内存,一个刚刚结束盛大演出的、卸了妆的舞台。所有的虚构都已退场,只剩下承载虚构的物理载体本身,赤裸地、静默地展露着。它在等待,等待被重新写入,或者,只是等待被遗忘。

我转过身,背对幕布,面向空无一人的观众席。从这个视角看去,景象更加奇异:成百上千个空座位,层层叠叠,向上延伸,隐入昏暗。刚才,这些座位上曾坐满了人,共享着同一束光带来的悲喜。现在,他们散去了,留下这片由空座椅构成的、深蓝色的、无声的海洋。而我,站在原本是“舞台”的位置,成了这片空寂海洋唯一的、逆向的观众。

空气在缓慢对流,能感觉到一丝微凉。远处传来保安检查楼道、关门落锁的声响,金属碰撞声在空旷中显得格外清冷。该走了。

我最后看了一眼那块白色的幕布。它依然空着,在昏暗的光线里,像一个巨大的、未完成的句号,或者一个等待被再次填满的、安静的承诺。

走出放映室,走廊的灯光亮得有些刺眼。外面的世界车水马龙,夜色正浓。但我的脑海里,却清晰地印着那块空白的幕布,和那片深蓝色的、由空座椅构成的无声观众席。那不仅仅是一个活动的结束,更像是一个关于“观看”与“被观看”、“填充”与“放空”的、微缩的寓言。散场之后,故事留在了心里,而承载故事的场所,则恢复了它最初的、巨大的、沉默的“空”。这“空”,本身也是一种饱满的存在。

上一篇:楚扉:黄昏广播站的歌声

下一篇:岑寂:晚自习的投影仪光柱

文章评论

最热评论

资讯更多 >

2016年“年末”征文获奖名单

- 一等奖(2名)王朔、资中筠

- 二等奖 (2名)应连新、向叶平

- 三等奖 (3名)张震 、朱永德、马路

2016年度,文易通宝年度获奖名单

- 文易通宝“突出贡献奖”:

- 刘文敏、杜绍营、韩静、张殿兵

- 文易通宝“文学新秀”称号:

- 高康康、 王梦媛、曾梦情、宋万友

我要投稿 >

我要投稿 > 我要报名 >

我要报名 >