大河的转弯处,废弃的古渡像一枚生锈的衣扣,紧紧系在时间的旧袍上。青石垒就的台阶,被无数脚印与流水侵蚀得圆润光滑,如今却只偶尔被野猫的足迹或蔓生的青苔造访。我总在黄昏时分来此独坐,看夕阳将宽阔的河面染成一片暖目的金箔,听那永恒的、哗哗的水声,仿佛在诉说一个关于等待与别离的、冗长的故事。

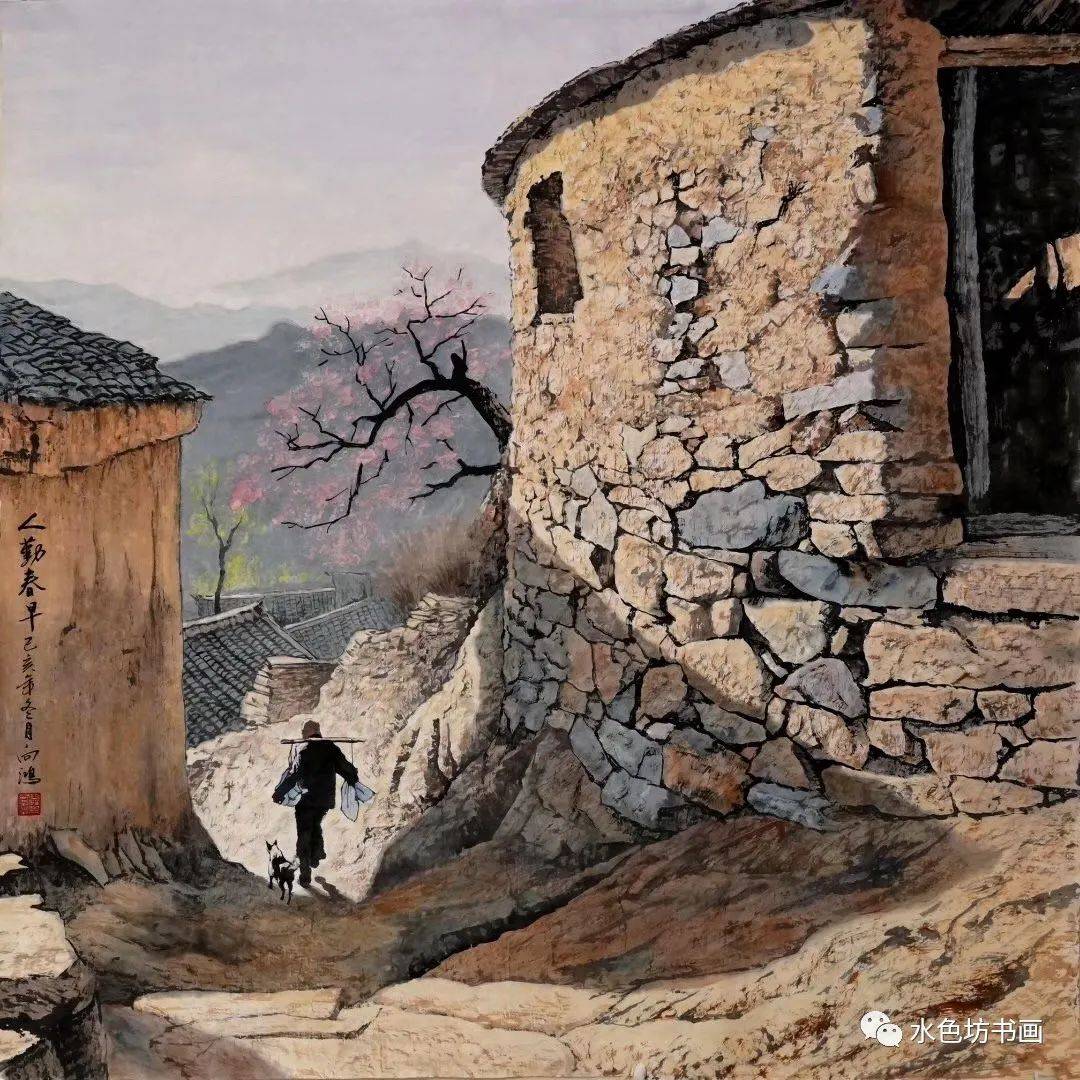

这里曾是两岸村墟最富生机的脉搏。天光未亮,人声便已鼎沸。赶集的农人担着时鲜的蔬果,走亲的妇人挎着精心准备的篮筐,外出谋生的汉子背着沉重的行囊,还有那驮着货物的骡马,它们都汇集于此,等待着那艘斑驳的木质渡船。老艄公不紧不慢,一篙下去,深深扎进河底的淤泥,再用力一撑,船便稳稳地、决绝地离了岸,将一船人的期盼与絮语,送往对岸迷蒙的晨雾里。

那吱呀的摇橹声,那船身与波浪的拍击声,那渡客间的高声谈笑与低声叮咛,共同谱成了古渡每日的喧哗交响。它见证过多少急切的面容,又承载过多少沉重的嘱托。离别的愁绪与重逢的喜悦,都曾在这小小的码头反复上演。它是起点,也是终点,是希望与惆怅交织的十字路口。

老艄公的面容我已记不真切,只记得他那双粗粝如树皮的手,和那双望着河面、平静得如同河水本身的眼睛。他仿佛不是船的主人,而是这条河、这个渡口的一部分。他熟悉水流的每一个漩涡,知晓风向的每一次转变。他沉默寡言,却似乎能看透每一个渡客心底的波澜。他的船,渡人,仿佛也渡心。

后来,上游建起了宏伟的大桥,汽车呼啸而过,片刻便可抵达对岸。这倚靠人力与流水节奏的古渡,便迅速地沉寂下来。渡船被拖上岸,底朝天地搁在荒草里,船底裂开了不甘的缝隙。老艄公也不知所踪,有人说他随儿女进了城,也有人说他早已作古。生机勃勃的渡口,转眼就成了被时代遗忘的标本。

我坐在这冰冷的石阶上,抚摸着那被磨得光滑的石面。指尖之下,仿佛还能触到往昔的体温与震动。河水依旧东流,不舍昼夜,只是少了那艘船的剪影,河面便显得异常空阔而寂寞。对岸的灯火次第亮起,那是另一个更快、更崭新的世界。

古渡的逝去,是一种必然。我并非要哀悼这进步,只是偶尔会怀念那种缓慢的、充满人情的过渡方式。从这岸到那岸,中间有一段水流的速度,有一段可以回望与展望的距离。而今,这过程被极大地缩短了,仿佛连带着那些在等待中发酵的情感,也一并变得稀薄。

夜色四合,我起身离去。古渡沉默地卧在身后,像一个句点,标注了一段已然终结的历史。但我知道,那滔滔的水声,从未停止;它流走的不仅是光阴,还有我那沉在河底的、关于慢的乡愁。

我要投稿 >

我要投稿 > 我要报名 >

我要报名 >