管城子: 毫颖春秋

管城子:2025-10-17 来源:原创

评论:(0) 阅读:(39)

这,便是我这“管城子”所守护的,最微末也最宏大的春秋。

我的制笔坊,藏在喧闹市集旁一条最安静的巷弄里。推门而入,空气中浮动着松烟墨的淡香与各种兽毛特有的、微带腥膻的原始气息。我的世界,无关宏旨,只在于那方寸之间,在于如何将万千柔软的毛锋,聚拢成一支能吞吐山河、勾勒人心的笔。

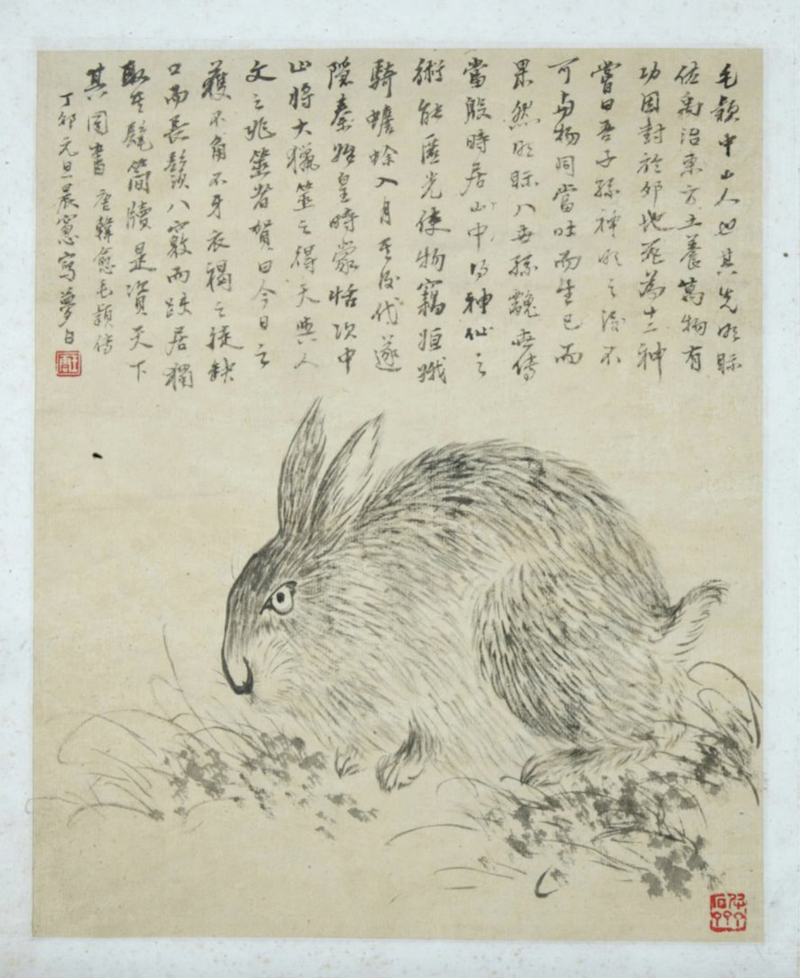

制笔之首,在于“选毫”。这如同为将点兵,丝毫马虎不得。山野兔脊上那一小撮弹力最佳的紫毫,锐利而珍贵,谓之“箭镞”;严冬北狼尾上那一段劲健的毫毛,是构成笔力骨架的“衬毫”;江南山羊腋下温顺柔软的白色毫毛,则用以蓄墨,是笔的“被毫”。甚至还有那稚鸡的胸羽、松鼠的须,各有其用。我需在灯下,一根根分辨毫毛的长短、粗细、曲直、老嫩,将它们分门别类,归入不同的青瓷碟中。

最见功力的是“配毫”。一支好笔,绝非由一种毫毛构成,而是刚柔并济、长短相协的结果。紫毫为心,取其锐;狼毫为衬,助其健;羊毫为被,丰其腴。各种毫毛按严格的比例掺和在一起,在指尖捻动,感受它们相互支撑、相互制约的微妙平衡。这配方,是世代相传的秘密,也是制笔师对笔性的独到理解。

接着是“剔毫”。将混合好的毫毛,在水盆中反复梳洗、搅动,剔除其中的杂毛、绒毛、弯毛。这工作需眼明心静,指尖在水波中轻拢慢捻,让那些不合群的毫毛自然分离。直到一丛毫毛在水面下根根顺直、晶莹透亮,如同一朵盛开的白色菊花,方算合格。这“水盆”工序,是制笔过程中最富诗意也最需耐心的环节。

毫料纯净后,便可“扎笔”。将梳理整齐的毫毛,用丝线在根部牢牢捆扎,然后小心翼翼地塞入预先准备好的笔管(竹管、木管或更珍贵的瓷管、象牙管)之中。这步骤要求松紧适度,太紧则笔锋滞涩,太松则毫毛易脱。笔头与笔管的结合,需天衣无缝,浑然一体。

最后是“修笔”。用锋利的刻刀,修整笔头的形状,或如笋尖,或如兰花。再蘸上些许鹿角菜熬制的胶液,定型笔锋。一支笔的“尖、齐、圆、健”四德,在这最后的精修中得以圆满。尖,指笔锋锐利;齐,指毫毛铺开后顶端平齐;圆,指笔头丰硕圆润;健,指弹性适中,回锋迅速。

在这个键盘取代笔墨的时代,我仍日复一日地,与这些细微的毫毛打着交道。我制作的,不仅是一件书写的工具,更是文人手腕的延伸,是流淌于笔端的气韵与风骨。当有人用我制的笔,在宣纸上写下第一个笔画时,那万千毫毛与人的心神便已贯通。这,便是我这“管城子”所守护的,最微末也最宏大的春秋。

文章评论

最热评论

资讯更多 >

2016年“年末”征文获奖名单

- 一等奖(2名)王朔、资中筠

- 二等奖 (2名)应连新、向叶平

- 三等奖 (3名)张震 、朱永德、马路

2016年度,文易通宝年度获奖名单

- 文易通宝“突出贡献奖”:

- 刘文敏、杜绍营、韩静、张殿兵

- 文易通宝“文学新秀”称号:

- 高康康、 王梦媛、曾梦情、宋万友

我要投稿 >

我要投稿 > 我要报名 >

我要报名 >